|

京都中央部の風景 京都の風景 関西の風景 日本の風景 トップページ

|

京都中央部の風景 京都の風景 関西の風景 日本の風景 トップページ |

|

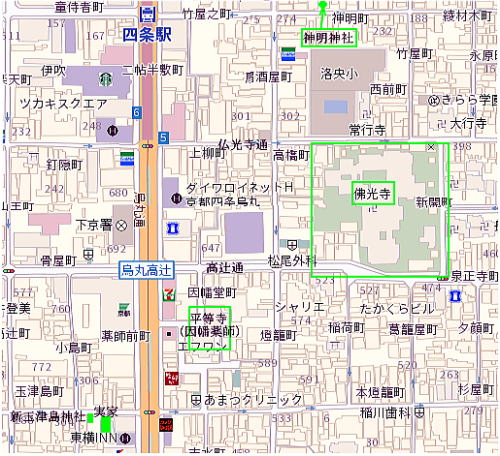

左図は京都市下京区の烏丸通四条〜松原間の地図です。 下段東横インの横にあるのがわが実家です。 創業1773年(享保18)の老舗です。現在甥が九代目を継いでいます。 その隣には「新玉津島神社」があり、北村季吟が神官をしていたこともある、 1186年(文治2)創建の神社です。以前は我が家の蔵に神社の品を 預かっていました。 我が家から烏丸通を上がる(北へ行く)と平等寺(因幡薬師)が あります。997年(長徳3)に鳥取(因幡)の海から引き揚げられた と伝えられる薬師如来がご本尊です。善光寺の阿弥陀如来、京都嵯峨 清凉寺の釈迦如来と共に、日本三如来の一つです。 また、京都の通りの名前にもなっている「仏光寺」が平等寺の北東に あります。仏光寺は浄土真宗仏光寺派の本山で、寺院の体裁は 西本願寺の構図とほとんど同じようなスタイルになっています。 仏光寺北側に神明神社があり、鵺(ぬえ)の退治された場所とされています。 京都だけに色々と歴史の深い建造物が沢山並んでいます。 然しながら、この地区も表通りである烏丸通は近代化が進み、 ビル街となっており、ホテルも最近どんどん増えています。 実家の近くの烏丸通も東横インのほか、こじんまりしたホテルが群立し、 現在建設中のホテルも幾つかあります。それでもシーズンには里帰りの ホテルに困るほど、京都を訪れる人々が内外を問わず多くなっています。 |

|

|

京都市下京区にある真言宗智山派の寺院です。平等寺(びょうどうじ)は因幡薬師 (いなばやくし)とも因幡堂(いんばどう)とも呼ばれている、癌封じのお寺です。 中学の同期会の始まる前に、墓参の後、こち等を訪れました。 |

|

京都の中心部を東西に走る四条通りと五条通りの間にある、高辻通りとその北側にある東向き一方通行の佛光寺通りに 挟まれて、真宗佛光寺派本山 佛光寺があります。 |

|

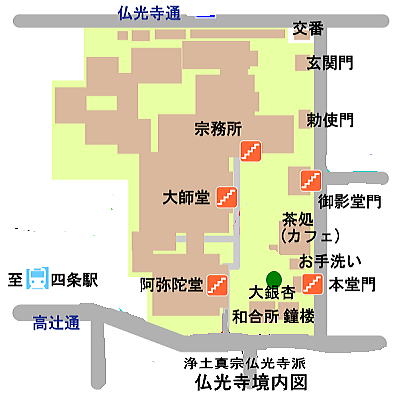

京都市下京区の仏光寺通と高辻通の間に有る「仏光寺」の境内図です。 東側の高倉通に面した場所に4つの門があります。南側にも南門が1ヶ所あります。 浄土真宗の本山、東本願寺、西本願寺のように周囲に掘割はありませんが、 なかなか立派なお寺です。 仏光寺通と言う名前は子供の頃から知っていましたが、寺院を訪れたのは 今回が初めてでした。 仏光寺の成り立ちは、越後流罪に遭われた親鸞聖人が、ご赦免の翌年1212年 (建暦2)に京都に帰られ、山科の地に草庵を結ばれました。この草庵が佛光寺草創と 伝えられています。当初、真宗開闢の根本道場を意味して、「興隆正法寺」と号しました。 その後、後醍醐天皇が夢枕に東南の方向から一筋の光が差し込むのをご覧になり、 ただちに人を使わせられたところ、阿弥陀如来のお木像が出てきました。 この仏像が当寺の盗まれた阿弥陀如来像の台座と一致するところとなり、勅願により 「阿弥陀佛光寺」略して佛光寺の寺号を賜ったと伝えられています。 後醍醐天皇から寺号を賜った佛光寺は益々隆盛となりましたが、それとともに延暦寺の 弾圧が強まり、応仁の乱を境に寺勢は次第に衰え、代わって本願寺が台頭するところと なりました。1586年(天正14)には豊臣秀吉の命により、寺基を五条坊門(現在地)に 移し、その後430年以上法灯が守り継がれてきています。 |

|

|

京都下京区の神明町にある神明神社です。創建時代は不明ですが、平安末期の藤原忠道(摂政)の 屋敷内に有った鎮守の社だったそうです。鵺(ぬえ)退治の伝説より厄除け、火除けの神と言われています。 祭神は天照大神です。神明社には文子(あやこ)天満宮が合祀されています。 |

|

神明神社の正面です。 門前がゴミ置き場になっているのが 残念ですが、これも神社のお役目かな。 ここは平安末期、近衛天皇がしばしば 皇居にされた藤原忠通の屋敷跡で、 四条内裏又は四条東洞院内裡とも 呼ばれていたようです。 この邸内に有った鎮守の社が 神明神社です。 藤原末期からは天台宗の護国山立願寺 円光院と言うお寺になりましたが、明治の 神仏分離により神社だけが残されました。 また、町内にある豊園小学校内に 有った文子天満宮の祭神が戦後に 神明神社に合祀されています。 文子天満宮は942年(天慶7)に 右京七条二坊の多治比文子さんに 「菅原道真の霊をまつれ」との神託があり、 近江神宮と協力して北野神社を創建 したと伝えられています。 道真の功績により学問の神として 崇められています。 文子(あやこ)さんが祭った天神さんです。 |

|

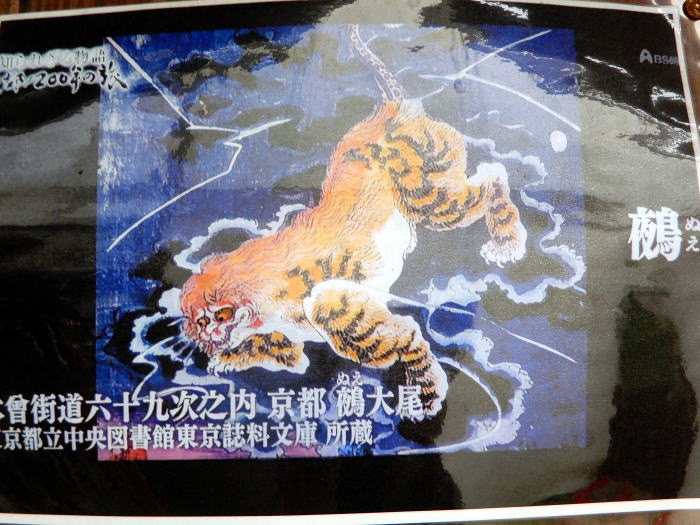

神明神社の本社です。 宝物として「矢じり」二本が伝わって います。 近衛帝のおり、鵺(ぬえ)と言う怪獣が 夜ごと都を騒がせたので、帝から 退治の命を受けた源三位頼政が神明 神社に祈願をこめ、これを退治しました。 そのお礼に奉納されたのが弓箭です。 |

|

「鵺(ぬえ)」の姿だそうです。 頭は猿、尾は蛇、手足は虎、鳴き声は トラツグミという怪獣だそうです。 画面は神社に掛けられていた 歌川国芳の描いた「鵺」の写真です。 |

|

京都に着いた日の夜は因幡薬師の近く 因幡堂町にある居酒屋「乱」と言う店で 摂りました。 飲物はモルツビールの生。 食事は鱧、牡蠣。サービスでデザートが 出ました。 |

|

左は鱧の「落し」、「炙り」、「天婦羅」の 三種盛です。京都の夏と言えば鱧でしょう。 右は舞鶴産の「岩ガキ」です。千葉飯岡の 岩ガキに比べると小振りですが、 しっかりした味と歯ごたえでした。 |

| 京都中央部の風景 京都の風景 関西の風景 日本の風景 | トップページ |